Maria, 21, empfindet tiefe Befriedigung, wenn sie sich schneidet. Wie eine Bestrafung, die sie genießt

Schmerz ist für mich ein wohltuendes Gefühl – so, als habe bei mir

jemand etwas falsch programmiert und Schmerz und Liebe verwechselt. Ich

falle dabei in eine Art Trance, ich stehe dann neben mir und gucke mir

beim Schneiden zu, ein dissoziativer Zustand.

Seit ich vor vier Monaten in die Klinik kam, versuche ich, mich nicht

mehr so häufig zu schneiden. Mit vier, fünf Malen bin ich bisher

ausgekommen. Es war mir jedes Mal sehr peinlich, weil man danach den

Pflegern Bescheid sagen muss. Aber manchmal ertrage ich es einfach nicht

mehr länger: Wenn ich meine Regeln nicht eingehalten habe, zum Beispiel

eine bestimmte Gramm- oder Kalorienzahl beim Essen überschritten oder

in der Therapie zu viel preisgegeben habe, muss ich mich bestrafen.

Schneiden ist dafür die einfachste Möglichkeit. Es geht schnell, und man

kann es überall machen. Bevor ich damit anfange, fühle ich mich immer

wie jemand, der eine Woche nichts gegessen hat. Er hat das Steak schon

auf dem Teller und wartet nur darauf, dass er loslegen darf. Ich mache

es mir in meinem Zimmer bequem, schalte Musik ein – Punkrock, Queen oder

nur Radio – und hole ein Handtuch, Verbandszeug, Desinfektionsmittel

und Rasierklingen. Wenn ich all das neben mir angeordnet habe, kommt der

erste Schnitt.

Wenn die schnitte gut geworden sind, hält die Befriedigung an

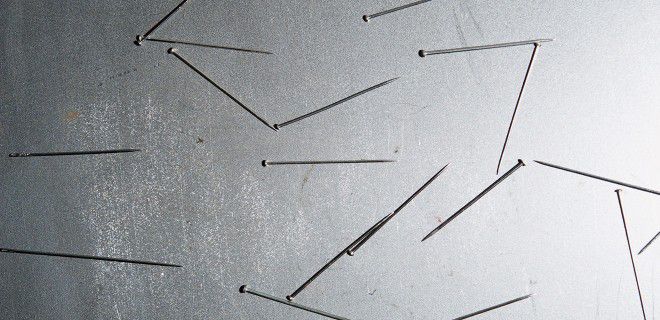

Ich schneide immer in meine Unterarme. Pro Session müssen es mindestens

zehn Schnitte sein, je mehr, desto besser. Ich muss in einer

bestimmten Anordnung schneiden, die zu den vorherigen Schnitten passt.

Wenn die Schnitte gut geworden sind und ich Glück habe, hält die

Befriedigung nach der Session noch eine Weile an.

Vielleicht klingt das, als sei Schneiden für mich eine Belohnung, keine

Bestrafung. Aber das ist es nicht. Es ist einfach meine Methode, mich

selbst auszuhalten. Manche versuchen, mit Ersatzhandlungen davon

loszukommen, Chilis kauen, auf Erbsen laufen, kalt duschen. Ich halte

das für Scheiß. Wenn ich dazu in der Lage bin, etwas anderes zu tun, bin

ich auch in der Lage, es ganz seinzulassen.

Wann ich mit dem Schneiden angefangen habe, weiß ich nicht mehr.

Vielleicht mit zwölf, als sich meine Eltern getrennt haben. Meine

Einstellung zu Schmerzen war aber schon als Kind anders als bei den

meisten. Mein Vater langte gern mal zu, allerdings habe ich das nie als

negativ empfunden. Manchmal habe ich ihn sogar extra provoziert. Schmerz

war etwas Tolles. Es war Zuwendung. Mit meiner Mutter habe ich bis

heute nicht wirklich über das Schneiden geredet. Sie hat es wohl erst

erfahren, als mich das Internat in eine Klinik geschickt hat.

Dies ist mein vierter Klinikaufenthalt, denn leider reicht Schneiden

nicht mehr aus. Ich treffe jetzt Männer, von denen ich ahne, dass sie

mir Gewalt antun werden. Das ist gefährlich. Trotzdem hat es keinen

Sinn, damit aufhören zu wollen, solange ich nicht gelernt habe, mit mir

selbst klarzukommen.

Original