Martin Theis

Tübingen

-

Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Martin Theis

-

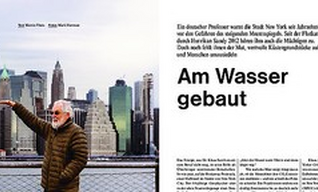

gesellschaft

-

integration

-

reportage

-

klimawandel

KONTAKT

Tel: 0177/6277923

[email protected]

AGB

§ 1 Allgemeines:

1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendungen auf Text- und Bildbeiträge (im Folgenden Material). Geliefertes Material bleibt stets Eigentum des Journalisten. Es wird vorüberge- hend zur Ausübung der vertragsgemäß eingeräumten Nutzungsrechte überlassen.

2) Die Verwendung als Archivmaterial ist gesondert zu vereinbaren.

3) Die Lieferung des Materials und die Einräumung von Nutzungsrechten erfolgt zu den nachstehen- den Bedingungen.

§ 2 Ausschließlichkeit:

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten ausschließlich. Abweichenden allgemeinen Geschäftsbe- dingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur, wenn sie ausdrücklich schriftlich bestätigt sind.

§ 3 Honorare:

1) Jede vereinbarte und jede weitere Nutzung des Materials ist honorarpflichtig. Die Höhe des Hono- rars richtet sich nach Art und Umfang der Nutzung und ist vorher zu vereinbaren. Der gesetzliche Mindestanspruch auf angemessene Vergütung (§ 32 UrhG) bleibt unberührt. Als angemessen im Sin- ne des § 32 UrhG gelten für Fotos die von der Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing ermittelten Durchschnittshonorare, für Wortbeiträge die Honorarempfehlungen des Deutschen Journalisten- Verbandes.

2) Honorare sind stets Nettohonorare ohne Mehrwertsteuer. Ist der Journalist mehrwertsteuerpflichtig, erhält er zusätzlich zur Vergütung die gesetzliche Mehrwertsteuer.

3) Das Honorar ist mit Abnahme des Materials zur Zahlung fällig. Äußerst sich der Auftraggeber nicht innerhalb von sieben Tagen nach Abgabe des Materials, so gilt die Abnahme als erfolgt.

§ 4 Einräumung von Nutzungsrechten:

1) Für jede Nutzung gelten neben den getroffenen Vereinbarungen ergänzend die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

2) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, werden die Rechte an dem gegenständli- chen Material nur für den vereinbarten Zweck und Sprachraum zur einmaligen Nutzung eingeräumt. Jede weitergehende Nutzung oder sonstige Ausweitung des ursprünglich eingeräumten Nutzungs- rechts ist nur mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Journalisten erlaubt. Exklusivrechte oder Sperrfristen müssen gesondert schriftlich vereinbarten werden.

3) (Eingeräumte Nutzungsrechte können ohne Zustimmung des Journalisten auch dann nicht übertra- gen werden, wenn die Übertragung im Rahmen der Gesamtveräußerung eines Unternehmens oder der Veräußerung von Teilen eines Unternehmens erfolgt (§ 34 Abs. 3 UrhG).)

4) Die Weitergabe des Materials und die Übertragung von Nutzungsrechten an Dritte durch den Auf- traggeber ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Journalisten zulässig. Das Material darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Journalisten nicht in ein Datenbanksystem eingespeichert oder sonst elektronisch verwertet oder bearbeitet werden, insbesondere auch nicht in Onlinesystemen (Internet, Intranet, Mailsystemen etc.). Verfälschende oder sinnentstellende Veränderungen durch Hinzufügen oder Weglassen sind nicht gestattet. Das Material darf im Sinne des § 14 Urhebergesetz weder entstellt noch sonst beeinträchtigt werden. Dies gilt insbesondere für die Bearbeitung des Mate- rials durch den Einsatz elektronischer Hilfsmittel. Das Material darf nur redaktionell verwendet werden. Es darf in der Tendenz nicht verfremdet und nicht verfälscht werden. Der Auftraggeber ist zur Beach- tung der publizistischen Grundsätze des Deutschen Presserates (Pressekodexrichtlinien) verpflichtet.

Montagen sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Journalisten zulässig und als solche kenntlich zu machen und in der Veröffentlichung auszuweisen.

5) Ein Urhebervermerk im Sinne des § 13 UrhG wird stets verlangt und zwar in einer Weise, die kei-nen Zweifel an der Identität des Urhebers und der Zuordnung zum einzelnen Wort- bzw. Bildbeitrag lässt. Sammelnachweise reichen nur aus, sofern sich aus ihnen die zweifelsfreie Zuordnung des Ur- heberbeitrags entnehmen lässt.

6) Die Übertragung von Zweitrechten an Verwertungsgesellschaften bleibt vorbehalten.

7) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Journalisten ein Belegexemplar gemäß § 25 Verlagsgesetz kostenlos zu liefern.

§ 5 Haftung:

1) Der Auftraggeber haftet für das überlassene Material bis zur unversehrten Rücklieferung an den Journalisten. Der Auftraggeber trägt Kosten und Risiko für die Rücklieferung, wobei die Rücklieferung durch Einschreiben zu erfolgen hat.

2) Für Farbdias, die im Risikobereich des Auftraggebers beschädigt werden oder verlorengehen, be- trägt der Schadensersatz pro Dia 500,-- €, es sei denn, der Auftraggeber weist einen geringeren Schaden nach.

3) Bei unberechtigter Nutzung oder Weitergabe des Materials wird vorbehaltlich weiterer Schadenser- satzansprüche ein Mindesthonorar in Höhe des zweifachen Nutzungshonorars fällig.

4) Bei einer über die vertraglich vereinbarte Nutzung hinausgehenden weitergehenden Nutzung des Materials durch den Auftraggeber haftet dieser für jeglichen aus der Nutzung entstehenden Schaden und stellt den Journalisten von jeglicher in diesem Zusammenhang entstehenden Haftung frei.

5) Unterbleibt die Namensnennung des Journalisten nach § 13 UrhG oder verstößt der Auftraggeber gegen § 14 UrhG, so hat der Journalist Anspruch auf Schadensersatz in Form eines Zuschlags von 100 % zum jeweiligen Nutzungshonorar, sofern der Auftraggeber nicht einen geringeren Schaden nachweist.

§ 6 Kosten: Für die Zusammenstellung einer Auswahlsendung werden Bearbeitungskosten berechnet, die sich nach Art und Umfang des erforderlichen Arbeitsaufwandes bemessen. Die Bearbeitungskosten inkl. Versand werden nicht mit den Nutzungshonoraren verrechnet. Die Zahlung begründet keine Nut- zungs- oder Eigentumsrechte.

§ 7 Gewährleistung:

1) Soweit durch die Mitarbeit ein bestimmter Erfolg geschuldet wird (Werkvertrag), gilt hinsichtlich der Gewährleistung: Sofern das gelieferte Material mangelhaft ist, kann der Auftraggeber zunächst nur eine Nachbesse- rung verlangen. Der Mangel ist innerhalb von zwei Werktagen nach Erhalt der Sendung telefonisch und nach weiteren drei Werktagen schriftlich mitzuteilen; bei technischen und sonstigen verdeckten Mängeln innerhalb von zehn Tagen ab Entdeckung in schriftlicher Form. Soweit eine Nachbesserung nicht möglich oder kostenmäßig unverhältnismäßig ist, kann der Auftraggeber nur das Honorar hin-sichtlich des jeweilig mangelhaften Beitrags mindern oder vom einzelnen Auftrag zurücktreten, weiter- gehende Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Die gleichen Regelungen gelten, wenn ein Nutzungsrecht an einem bereits erstellten Beitrag eingeräumt wird (Kaufvertrag). Soweit durch die Mitarbeit ein bestimmter Dienst geschuldet wird (Dienstvertrag), ist eine Gewährleis- tung ausgeschlossen.

2) Der Auftraggeber trägt die alleinige presse, zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die Veröffentlichung von Beiträgen. Der Journalist übernimmt daher ohne weitere Abrede keine Gewähr für die Rechte Dritter wegen einer Veröffentlichung durch den Auftraggeber, wenn diese Dritten in veröffentlichten Beiträgen erwähnt oder abgebildet werden, weiterhin auch keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr für deren Persönlichkeits-, Marken-, Urheberrechts- und Eigentumsrechte sowie sonstige An- sprüche infolge einer Veröffentlichung durch den Auftraggeber. Für die Klärung solcher Rechte ist re- gelmäßig der Auftraggeber verantwortlich; der Auftraggeber muss die eventuellen Kosten einer rechtli- chen Prüfung der Zulässigkeit einer Veröffentlichung tragen. Sofern zwischen dem Journalisten und dem Auftraggeber streitig ist, ob eine Gewähr für bestimmte Rechte Dritter übernommen wurde oder was als bestimmungsmäßige Eigenschaft des Materials und zulässiger Verwendungszweck vereinbart wurde, ist der Auftraggeber beweispflichtig für den Inhalt der Abreden. Diese sind stets schriftlich zu treffen. Soweit Dritte bzw. staatliche Einrichtungen im In- und Ausland wegen der Verwendung des Materials durch den Auftraggeber Ansprüche erheben oder presse- und strafrechtliche Sanktionen einleiten oder durchsetzen, hat der Auftraggeber den Journalisten von allen damit verbundenen Kosten freizu- stellen, es sei denn, den Journalisten trifft die Haftung gegenüber dem Auftraggeber nach den vorste- henden Absätzen. Das gilt auch dann, wenn der Auftraggeber die Rechte am Beitrag an Dritte über- trägt.

3) Der Journalist haftet nicht für Schäden, die beim Auftraggeber im Zusammenhang mit der Nutzung der vom Journalisten angelieferten Dateien eintreten, sei dies durch Computerviren in oder an E-Mails oder vergleichbaren Übermittlungen oder diesen beigefügten Anhängen, in oder in Verbindung mit ange- lieferten Datenträgern oder aus/in an Anlagen des Auftraggebers angeschlossenen Geräten des Journa- listen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, seine Computer- und sonstigen Digitalsysteme durch Viren- schutzprogramme und weitere branchenübliche Maßnahmen zu schützen und diese Schutzsysteme jeweils auf dem neuesten Stand zu halten, soweit dies technisch umsetzbar und zumutbar ist.

4) Von den Einschränkungen der Gewährleistung bei Werk- und Dienstleistungen bzw. Kaufgegen- ständen (Rechten) ausgenommen sind Mängel und Mangelfolgeschäden, die der Journalist oder sei- ne Erfüllungsgehilfen durch eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung herbeigeführt haben. Diese Ausnahmen gelten ebenfalls, wenn der Journalist Mängel arglistig verschwiegen oder Mängelfreiheit garantiert hat. Ferner sind ausgenommen Schäden für Leben, Körper oder Gesundheit aufgrund vorsätzlicher und fahrlässiger Pflichtverletzung durch den Journalisten oder seine Erfüllungsgehilfen. Die Gewährleistung ist zudem bei Kauf- und Werkverträgen nicht ausgeschlossen, wenn eine vertragswesentliche Hauptpflicht des Journalisten verletzt wurde.

§ 8 Schlussbestimmung:

1) Für die Lieferung ist Erfüllungsort der Sitz des Auftraggebers, für die Rücklieferung des Journalis- ten.

2) Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Journalisten vereinbart.

3) Zur Anwendung kommt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

4) Änderungen und Ergänzungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schrift- form. Dies gilt auch für Änderungen dieser Schriftformklausel.

5) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder ihre Wirksamkeit durch einen später eintretenden Umstand verlieren, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbedingungen im Übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine einvernehmliche Regelung, die der ursprünglichen Absicht der Vertragsparteien wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für eventuelle Lücken dieser Geschäftsbedingungen.

Auftraggeber

brandeins.de , dummy-magazin.de , fluter.de , greenpeace-magazin.de , magazin.lufthansa.com , stern.de , sz-magazin.sueddeutsche.de

Fehler!

Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.

We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track