Iris Milde

Dohma

-

Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Iris Milde

-

feature

-

norwegen

-

polen

-

sachsen

-

soziales

-

tschechien

-

wirtschaft

-

reportagen

-

hintergrundreportagen

-

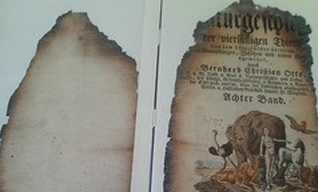

baudenkmäler und kunstgeschichte

-

umwelt- und verbraucherthemen

Kurz zu mir

Beheimatet bin ich als freie Journalistin im Hörfunk. In erster Linie berichte ich für den Deutschlandfunk. Ab und zu bin ich aber auch im Printbereich unterwegs. Bevor ich mich 2013 in Dresden niederließ, habe ich reichlich drei Jahre im schönen Prag gelebt und als Freie für Radio Prag, das ARD-Hörfunkstudio in Prag, die Sächsische Zeitung und die Landeszeitung gearbeitet. Fachlich schöpfe ich aus meinem Journalistikstudium in Leipzig, wo ich auch Übersetzen für Tschechisch und Polnisch studiert habe, aus Praktika/Hospitationen bei Radio Prag, Deutschlandfunk und dem ARD-Hörfunkstudio Stockholm und meiner langjährigen Erfahrung als Journalistin "auf freiem Fuß" (wie man auf Tschechisch so treffend sagt).

Auftraggeber

MDR , ard.de , deutschlandradio.de , landeszeitung.cz , radio.cz , sz-online.de

Fehler!

Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.

We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track