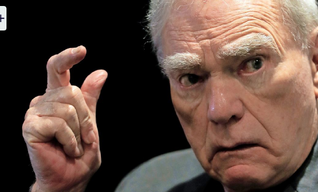

Christoph Borgans

Saarbrücken

-

Noch keine BeiträgeHier wird noch geschrieben ... bitte schaue bald nochmal vorbei

Christoph Borgans

-

afrika

-

essen

-

gesellschaft

-

islam

-

reise

-

reportage

-

simbabwe

-

abenteuer

-

südafrika

-

kulinarik

-

naher und mittlerer osten

-

auslandsjournalismus

-

fine dining

-

unterhaltsames

Reportagen aus den Straßen, Wäldern und Küchen der Welt

Christoph Borgans ist in einer Citroën-Ente [von Deutschland nach Südafrika gereist] und hat danach Islam- und Literaturwissenschaft studiert.

Er hat die [Zeitenspiegel-Reportageschule] besucht, ein Volontariat bei der [Frankfurter Allgemeinen Zeitung] abgeschlossen und ist 2016 mit dem Fahrrad [von Frankfurt nach Teheran] gefahren.

Außer dem Schreiben und Reisen liebt er das Kochen. Seit drei Jahren tut er das auch professionell: Zuerst im eigenen Hostel in Georgien, später als Alleinkoch in einer Trattoria. Er hat als Küchenchef ein Tapas-Restaurant mitaufgebaut, als Sous Chef in die Welt des Fine Dining hingeschaut und kocht nebenher in einer Weinbar.

Er sucht seine Geschichten nicht mehr nur in den Straßen und Wäldern, sondern auch in den Küchen der Welt.

Zurzeit lebt er im Herzen Europas: in Saarbrücken.

Sprachen

Fließend: Deutsch, Englisch,

Außerdem Arabisch, sowie etwas Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Persisch, Afrikaans und Esperanto.

Auftraggeber

F.A.S. , F.A.Z. , F.A.Z.-Magazin , GEO , Geo Saison , Natur , Publik Forum , taz

Weitere Profile

F.A.Z. , Facebook , Freischreiber , Twitter

Fehler!

Leider konnte der Artikel nicht gefunden werden.

We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track