Kein Durchkommen für die Chefs, kein Durchkommen für Streikbrecher*innen, hier steht alles still. „No pasarán" steht auf einem Transparent über dem Eingang des Gorillas-Warehouse, Anfang Oktober, mitten im Bergmannkiez in Berlin-Kreuzberg. Davor haben sich etwa drei Dutzend Menschen versammelt, Arbeiter*innen umzingeln einen Manager, der versucht, die Stimmung zu beruhigen: ohne Erfolg. Löhne würden zurückgehalten, gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeiten zwischen den Schichten nicht eingehalten, Kolleg*innen gemobbt, einem sei plötzlich gekündigt worden. Die an das Schaufenster geklebte Forderungsliste des Gorillas Workers Bergmannkiez Warehouse ist lang und betrifft u. a. Bezahlung, Arbeitsbedingungen, Sicherheit und Einbeziehung der Arbeiter*innen in Entscheidungsprozesse.

Was dort in Kreuzberg geschieht, nämlich dass Beschäftigte „wild" streiken - also spontan, jenseits von Tarifverhandlungen und ohne Aufruf einer Gewerkschaft -, ist in Deutschland extrem selten. Bei Gorillas allerdings wiederholt sich die Szene seit Monaten regelmäßig.

Zum ersten Mal legten Berliner Rider unter großem öffentlichen Interesse am 09. Juni und an den darauffolgenden Tagen ihre Arbeit nieder - nach der Kündigung eines Kollegen blockierten sie an immer wechselnden Standorten die Eingänge: Vor allem an den Unsicherheiten während der sechsmonatigen Probezeit sowie der Befristung von Arbeitsverträgen, meist für ein Jahr, sollte sich etwas ändern.

Tagelang mischten die Streikenden Anfang Juni ihren Betrieb - ein rasant wachsendes, mit mehr als einer Milliarde bewertetes sogenanntes „Einhorn" - auf und schafften es damit in alle großen Medien. Drei Dinge kamen ihnen dabei zugute. Erstens: eine zu diesem Zeitpunkt große Angst des Gorillas-Managements vor öffentlichem Imageverlust. Bisher macht das Start-up keine Gewinne, es ist eine große Wette auf die Zukunft, ausgestattet mit einem Haufen Risikokapital. In den Wochen vor dem Streik Anfang Juni war die Berichterstattung über Gorillas und das neue Geschäftsmodell in der Auslieferbranche - Supermarktwaren innerhalb von zehn Minuten an die Haustür zu bringen - überwiegend positiv. Dann funkte der Konflikt dazwischen. Zweitens: Das neue Geschäftsmodell benötigt Standorte, die Warehouses, überall in der Stadt. Anders als bei Lieferando, Wolt oder dem inzwischen aus Deutschland abgezogenen Deliveroo, führt dies bei Gorillas dazu, dass Kolleg*innen - Rider und Picker - nicht vereinzelt in der Stadt umherfahren und nur selten aufeinandertreffen. Sie verbringen stattdessen Zeit miteinander, unter Pandemiebedingungen viel davon auch vor dem Warehouse und damit jenseits der Augen und Ohren ihrer Vorgesetzten. Drittens: Die Streikenden haben keine Angst vor dem Arbeitskampf. Viele sind jung, fast alle sind Migrant*innen, ein großer Teil ist erst in den vergangenen Jahren nach Berlin gekommen. Viele sind Frauen und Queers und haben während der Corona-Pandemie ihre Jobs verloren. Einige haben Kampferfahrungen aus sozialen Bewegungen anderswo. Das deutsche Tarifrecht, Streikverbote und Gewerkschaftshierarchien interessierten in den Juni-Streiktagen bei Gorillas kaum jemanden. Das Selbstbewusstsein war groß.

Völlig spontan oder ohne Organisierung aber funktionierten die viel beachteten Aktionen im Sommer nicht. Schon davor, zu Jahresbeginn, hatten sich Arbeiter*innen bei Gorillas zusammengetan: Im Februar wollten Rider nicht bei Eis und Glätte auf die Straße, es kam zu einem ersten Streik, aus dem das Gorillas Workers Collective (GWC) hervorging, eine Art Basisgewerkschaft. Das GWC bereitete dann im Frühjahr Betriebsratswahlen vor, für die nur wenige Tage vor dem großen Streik Anfang Juni ein Wahlvorstand bestimmt wurde. Das Management gab zunächst vor, den Prozess zu befürworten, stellte später aber die Rechtmäßigkeit des Wahlvorstands infrage. Den Gorillas-Chefs hatte offenbar ein Betriebsrat ganz im Sinne der Start-up-Ideologie vorgeschwebt, in der es kein Oben und Unten, nur das große „Zusammen", die „Family" gibt - das GWC will etwas anderes, eine Interessenvertretung der Arbeiter*innen.

Einige Gorillas waren Anfang Juni also bereits organisiert und hatten erste Kämpfe geführt - die darin zusammengeschlossenen Arbeiter*innen verstanden das GWC von Beginn an als Kampfinstrument von unten, sie lehnen Geheimverhandlungen ab und setzen sich kritisch mit Gefahren von Repräsentationsmodellen, wie einem Betriebsrat und auch den klassischen deutschen Gewerkschaften, auseinander. Ihr Verhältnis zu diesen ist pragmatisch: Unterstützung ist gerne gesehen, über ihre Aktionen aber wollen sie selbst bestimmen. Während des Streiks Anfang Juni sprachen verschiedene Personen für das GWC, darunter die 23-jährige Zeynep Karlıdağ, die den recht simplen, aber für Gorillas so störenden Ansatz folgendermaßen erklärte: „Wir wollen erreichen, dass sich die Arbeiter*innen im Workers Collective organisieren, damit sie eine Macht haben."

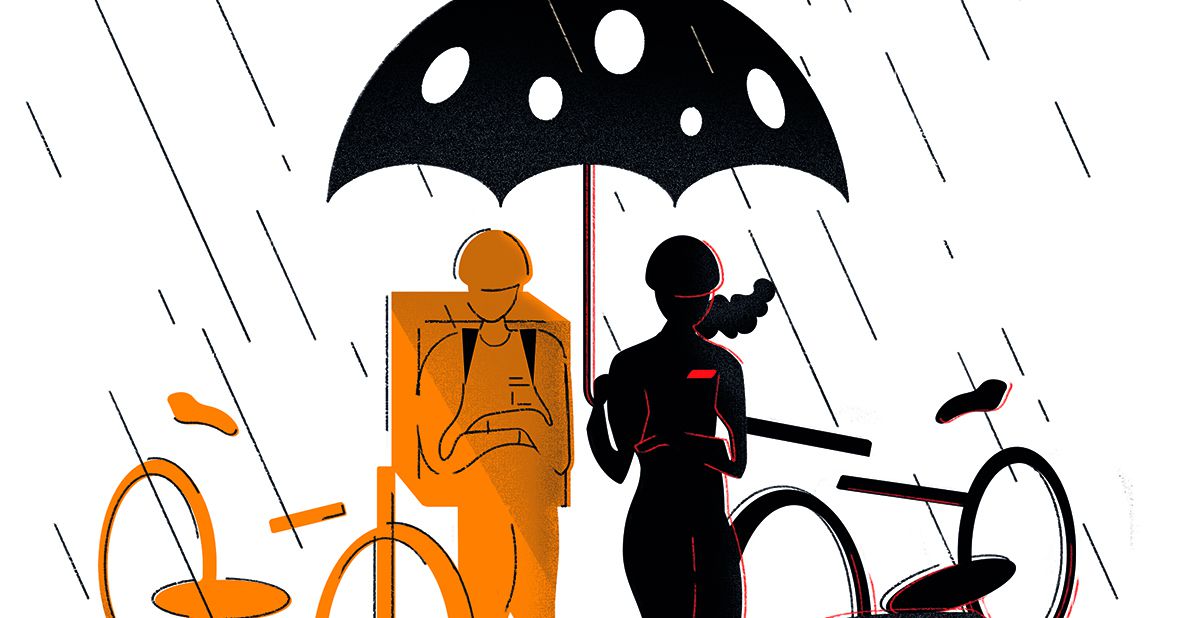

Gorillas steht unter Druck. Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil schaute bei den Gorillas-Arbeiter*innen vorbei. Mehrere Rider zogen, ebenfalls unterstützt vom GWC, gegen die Befristung ihrer Arbeitsverträge vor Gericht, die Prozesse laufen noch. Vor allem aber: Die Botschaft des Streiks verbreitete sich unter der Gorillas-Belegschaft. Am 30. Juni, als es tagelang stark geregnet hatte, legten Rider in Pankow spontan die Arbeit nieder, die zuvor nie mit dem GWC assoziiert waren - weil zu wenig geeignete Regenkleidung vorhanden war. In Solidarität mit dieser Aktion traten am 30. Juni auch im Bergmannkiez Arbeiter*innen in den Streik. Genau dort, wo es Anfang Oktober wieder zum tagelangen Ausstand kommt. Das Prinzip, das dabei stets Anwendung findet, ist einfach nachzuahmen, effektiv und wird durch die Warehouses-Struktur erleichtert: Die Rider stoppen die Arbeit - hängen ein Transpi und vielleicht noch ein Papier mit Forderungen an den Eingang, stellen sich davor und blockieren ihn: eine Art jederzeit einsetzbarer Pop- up-Streik. An anderen Standorten verbreitet sich die Nachricht und es kommt zu schnellen Solidaritätsaktionen.

Im Übrigen auch von Fahrer*innen anderer Lieferdienste. Ob mit dem orangen Lieferando- Outfit oder den gelbvioletten Würfelboxen des ebenfalls um den Schnellliefermarkt für Supermarktartikel konkurrierenden Getir: Immer, wenn bei Gorillas Rider streiken, sieht man auch Menschen in der Ausrüstung der Konkurrenz. Es sind keine Massen, eher Einzelpersonen. Trotzdem sind das wichtige Zeichen der Solidarität, die auch zeigen: Die Zeiten neoliberaler Start-up-Desperados, die Arbeiter*innen damit umwerben, dass das Ausliefern mit dem Bike quasi gar keine Arbeit sei, sondern bezahltes Vergnügen, und deren Geschäft maßgeblich auf Scheinselbstständigkeit basierte, sind längst vorbei. Kuriere von Deliveroo in London, Efood in Griechenland oder Glovo in Spanien organisieren sich und haben zuletzt ebenfalls gestreikt; in Spanien wurde inzwischen die Scheinselbstständigkeit in der Lieferbranche gesetzlich verboten. Auch in Deutschland gab es, lange bevor Gorillas loslegte, Arbeitskämpfe in der Lieferbranche sowie teils jahrelange Auseinandersetzungen um Betriebsratsgründungen, etwa bei Lieferando. Noch 2018 erklärte Lieferando in der Start-up-typischen Sprache, ein Betriebsrat entspreche „grundsätzlich nicht unserer Kultur als junges sowie modernes und offenes Unternehmen". Die Beschäftigten aber ließen nicht locker, auch nach der Fusion mit Foodora nicht, wo schon 2017 ein Betriebsrat gegründet worden war, den Lieferando aber nur für den geschluckten Foodora-Teil des Unternehmens gelten lassen wollte. Der Druck in der Branche hatte weitere Folgen: Lieferando musste im August 2021 seinen bundesweit 10.000 Ridern unbefristete Arbeitsverträge anbieten.

„Viele von uns kennen ihre Rechte nicht, aber wir lernen sie, auch durch Aktionen wie diese", sagt Duygu Kaya, eine Kollegin, die am 01. Oktober vor dem blockierten Warehouse im Bergmannkiez steht und den anwesenden Journalist*innen geduldig erklärt, worum es geht. „Komm mit einem Programm wieder, Worte zählen nicht, davon können wir uns nix kaufen", ruft die Fahrerin dem anwesenden Manager zu. Danach wird der Standort für den Rest des Tages geschlossen, in den nächsten Tagen setzt sich der Streik fort, zwei weitere Lager schließen sich an. Dann kommt es zu einer Eskalation: Etlichen Arbeiter*innen, darunter der kompletten Belegschaft des Warehouse Bergmannkiez, wird gekündigt. Offenbar hat sich das Management dazu entschieden, den Konflikt nun mit aller Härte anzugehen. Es verweist in einem öffentlichen Statement auf eine angebliche Illegalität der Arbeitsniederlegungen und begründet damit die Kündigungen - noch im Sommer hatte CEO Kağan Sümer gesagt, niemand werde wegen Streiks entlassen. Die Betroffenen wehren sich gegen die Kündigungen mit Aktionen sowie auf juristischem Wege: Hier könnten wichtige Präzedenzfälle entstehen, an denen verhandelt wird, wie zukünftig in Deutschland mit „wilden" Streiks umgegangen werden wird.

Gleichzeitig drängen immer mehr Anbieter auf den Schnellliefermarkt: Neben Gorillas und Getir ist Flink seit Neuestem auf Berlins Straßen zu sehen. Zusammen mit den Kolleg*innen von Wolt und Lieferando bilden die Rider eine regelrechte Armee prekärer Arbeiter*innen, bei den Zehn-Minuten-Lieferdiensten kommen noch die Picker hinzu. Und alle wissen: Jedes Start-up steht in gnadenloser Konkurrenz zu den anderen, da das Geschäft zwar boomt, aber nicht profitabel ist. Wer die meisten Investor*innen von sich überzeugen und am längsten durchhalten kann, wird die anderen in sich aufnehmen. Die Fusionen und Aufkäufe der vergangenen Jahre bezeugen, dass die Branche ein einziges großes Fressen und Gefressenwerden ist. Dafür sind die Beschäftigten, bei Gorillas 11.000 weltweit, zwar nötig, aber auch eine variable Masse, allen warmen Worten von Sümer zum Trotz. In den USA entlässt Gorillas aktuell seine Arbeiter*innen wieder, nachdem man dort kurzfristig entschied, die erst im Mai 2021 begonnene Expansionsstrategie „überdenken" zu wollen. Die „Family" lässt eine*n, wenn es drauf ankommt oder man - wie in Berlin - aufmuckt, schneller fallen, als die Zehn-Minuten-Auslieferzeit verstrichen ist. Die gefeuerten Streikenden in Berlin wissen das: „Wir sind nicht die Familie, wir sind Arbeiter*innen", lautet einer ihrer Slogans.

Zum Original