Klar ist: Ohne funktionierende Ökosysteme haben wir langfristig keine Chance. Nur was genau ist aus welchen Gründen schützenswert?

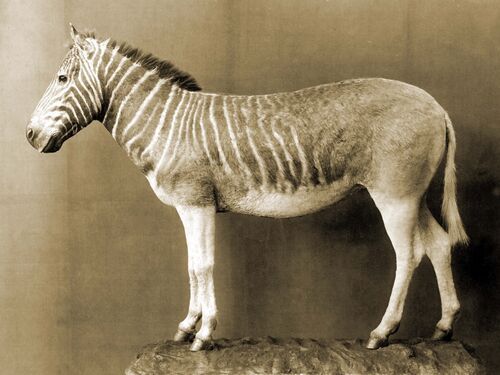

Das Quagga hier ist ausgestorben, sagt Katrin Böhning-Gaese. Die Biologin meint ein etwa Pony-großes Pferdchen, dessen präparierter Körper vor ihr in einer Glasvitrine steht. Böhning-Gaese, die das Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum in Frankfurt am Main leitet, führt an diesem Tag im Juli durch das zugehörige Naturmuseum. Hier, im Seitenflügel, sind die Säugetiere ausgestellt. Selbst präparierte Quaggas gibt es nicht mehr viele, sagt Böhning-Gaese. Unseres ist eines von weltweit noch 20 Exemplaren. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde die Unterart des Steppenzebras im 19. Jahrhundert ausgerottet. Das Quagga, das nun aus stumpfen Glasaugen aus der Vitrine schaut, kann also auch als Mahnung dienen: für die Achtlosigkeit, die wir Menschen dem Wert anderen Lebens oft entgegenbringen.

Heute, im Jahr 2020, sind mehr als eine Million Tierarten vom Aussterben bedroht. Die zunehmende Umweltverschmutzung und der Klimawandel tragen einen Teil dazu bei. Vor allem aber die konventionelle Landwirtschaft, also wir Menschen, zerstören im großen Stil Lebensräume und Ökosysteme - so steht es in einem alarmierenden Bericht des Weltbiodiversitätsrates IPBES, der im Mai 2019 erschien. In ihm steckt vieles, was uns in den kommenden Jahrzehnten noch beschäftigen dürfte. Unter anderem die Fragen: Welchen Wert hat die Natur eigentlich für uns? Und nach welchen Kriterien soll er bemessen sein?

Nun hat ausgerechnet die Coronakrise die Artenschutzdebatte ein Stück weiter ins gesamtgesellschaftliche Bewusstsein katapultiert. Ein möglicher Überträger des Coronavirus ist nur wenige Meter vom Quagga entfernt im Frankfurter Senckenberg Museum ausgestellt: das Gürteltier, auch Pangolin genannt - noch nicht ausgestorben, aber weltweit mit am stärksten bedroht. Peng-guling ist malaiisch und bedeutet "Einroller". Und genau das tun die behäbigen, nachtaktiven Schuppentiere, wenn es gefährlich wird: Sie rollen sich zu einer gepanzerten Kugel zusammen und sträuben die scharfen Enden der Schuppen nach außen ab. Wer sie mitnehmen will, muss sie einfach nur aufsammeln. Wilderer haben also leichtes Spiel.

Dass ausgerechnet ein derart wehrloses, vom Aussterben bedrohtes Tier eine Pandemie ausgelöst haben könnte, die schon jetzt mehr als eine Million Menschen das Leben gekostet, zeitweise einen Großteil der Erdbevölkerung in die eigenen vier Wände verbannt und fast den gesamten Flugverkehr lahmgelegt hat, klingt wie eine Ironie des Schicksals. Es macht aber auch deutlich, wie dramatisch die Auswirkungen menschlichen Verhaltens gegenüber der Natur letztlich sind - und dass in der Natur vieles stärker zusammenhängt, als wir denken.

Bereits 2012 berichtete die New York Times unter dem Titel "Die Ökologie von Krankheiten" ausführlich über das Phänomen der Zoonose. Ein Begriff, der im Zuge der Pandemie weiter ins Alltagsbewusstsein vorgedrungen ist. Gemeint ist, dass Krankheitserreger von Tieren auf Menschen überspringen können. Ein jahrtausendealtes Phänomen. Was sich geändert hat, ist der Mensch. Immer tiefer dringen wir in Gebiete vor, die zuvor der Natur überlassen waren. Dabei zerstören wir nicht nur wichtige Lebensräume, sondern schaffen auch Begegnungen zwischen Menschen und Tieren, die es so vorher kaum gab. Kommt es dann zur Zoonose, kann sich ein Virus in unserer global vernetzten Welt sehr schnell verbreiten.

In dem heute fast prophetisch klingenden Artikel hieß es damals: Wenn wir das Zusammenspiel von Ökosystemen nicht richtig verstehen und uns nicht ausreichend darum bemühen, diese zu bewahren, werden sie kollabieren. Eine von vielen möglichen Folgen? Neue Infektionskrankheiten wie Aids, Ebola, das West-Nil-Fieber, Borreliose und Sars.

Auch Katrin Böhning-Gaese argumentiert so: Was lange Zeit funktioniert hat, funktioniert jetzt nicht mehr. Wo es sich früher weltweit um ein paar hunderttausend Menschen handelte, sind es mittlerweile Milliarden, die auf unterschiedlichste Art und Weise in die Natur eingreifen, ihr überall Ressourcen entnehmen und ihren Müll achtlos abladen. Wir leben im Anthropozän, im Zeitalter des Menschen. Und das heißt auch: Der Mensch beeinflusst die Natur in bisher ungekanntem Ausmaß. Katrin Böhning-Gaese, die auch Vizepräsidentin der Leibniz-Gemeinschaft ist, sagt dazu klar: Wir leben auf Kosten der Natur. Auf Dauer gut gehen wird das nicht.

Hier setzt auch der US-amerikanische Philosoph Charles Eisenstein an. In seinem Buch „Climate - A new Story" geht er der Frage nach, welches Mindset uns Menschen in die Krise geführt haben könnte, und welche Änderungen entsprechend nötig wären, um uns einen Ausweg finden zu lassen. Folgt man seiner Argumentation, ergibt sich die Zerstörung, die das Zeitalter des Menschen mit sich bringt, auch daraus, dass wir die Natur kulturell bedingt "othern", sie also "zu dem Anderen machen": einem leblosen Gegenstand, dem wir in Opposition gegenüberstehen. Oder auch zu einer Ware, die man grenzenlos ernten und verkaufen kann.

Wir müssen uns bewusst machen, dass letztlich alles menschliche Leben auf den Leistungen der Natur beruht, sagt Katrin Böhning-Gaese dazu. Je artenreicher ein Ökosystem sei, umso resilienter sei es auch. Möglicherweise, sagt sie, gebe es wie beim Klimawandel, auch beim Verlust der Biodiversität sogenannte Kipppunkte. Punkte also, an denen der Welt so viele Tiere und Organismen abhandengekommen sind, dass ganze Ökosysteme zusammenbrechen. Wenn das geschehe, stünden die für uns lebenswichtigen Leistungen der Natur - Nahrungsmittel, klares Wasser, saubere Luft, erträgliche Temperaturen - irgendwann nicht mehr zur Verfügung.

Um dieser Bedrohungslage auch auf politischer Ebene mehr Nachdruck zu verleihen, gaben die Staaten innerhalb der Vereinten Nationen der UNESCO 2012 den Auftrag, analog zum Weltklimarat, den es bereits seit mehr als 30 Jahren gibt, einen Weltbiodiversitätsrat einzurichten - und einen entsprechenden konzeptionellen Rahmen aufzusetzen, der politische Entscheidungsprozesse institutionalisiert und möglich macht. Dabei trat ein Konflikt zutage, der im sperrigen Namen des Rates angelegt ist. IPBES heißt er auf Englisch, was für "Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services" steht. "Ecosystem Services" aber ist auf Deutsch ein extrem technischer Begriff, der vor allem auf die Monetarisierung der Natur abzielt: "Ökosystemdienstleistungen".

Der Begriff wurde schon 2005 in das Millennium Ecosystem Assessment aufgenommen, erklärt Böhning-Gaese. Diese groß angelegte Meta-Studie der Vereinten Nationen sollte einen systematischen Überblick über den Zustand der 24 wichtigsten Ökosysteme weltweit liefern. Damit wollte man deutlich machen, dass es um weitaus mehr als Bienchen und Blümchen geht. Der Paradigmenwechsel, der mit diesem Begriff einhergeht, stamme aus der Umweltschutzbewegung: Er kam auf, als man im Naturschutz zunehmend verzweifelte und im politischen Konflikt deutlich machen wollte, dass auch die Natur in Euro messbare Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Womöglich liegt aber genau darin ein gravierender Denkfehler, der letztlich mehr zur Zerstörung der Natur beiträgt, als er sie schützt. Denn eigene Rechte hat eine Ware für gewöhnlich nicht.

Besonders die bolivianische Delegation stieß sich an diesem Begriff. Der Politikwissenschaftler und Anthropologe Diego Pacheco, der damals die bolivianische Delegation leitete, erinnert sich im Zoom-Gespräch noch genau. Bolivien hat unter der Regierung von Evo Morales ein völlig anderes Weltbild in der bolivianischen Politik verankert, sagt er. Nach unserem Verständnis, das sich stark an der traditionellen Sichtweise indigener Völker orientiert, ist Mutter Natur ein lebendiges Wesen, das über eigene, intrinsische Rechte verfügt. Das westlich-naturwissenschaftliche Konzept, die Natur fast ausschließlich als Ware zu labeln, deren Dienstleistungen sich vermarkten lassen und auf denen dann eine Grüne Wirtschaft basiert, war nach bolivianischem Verständnis zu kurz gedacht.

Weil im IPBES alle Entscheidungen einstimmig getroffen werden müssen, setzte Bolivien nach zähen Verhandlungen durch, dass die unterschiedlichen Weltsichten im konzeptionellen Rahmen des Weltklimarates fortan nebeneinanderstehen. Ein Verhandlungserfolg, den die Teilnehmenden im Anschluss mit der Entdeckung des Rosettasteins verglichen - die Steintafel mit dreisprachiger Inschrift aus dem Jahr 196 vor Christus trug maßgeblich zur Entschlüsselung der ägyptischen Hieroglyphen bei. Es war also gelungen, dass zwei Systeme miteinander kommunizieren können, die zuvor als unvereinbar galten. Ein verhandlungstechnischer Meilenstein.

Katrin Böhning-Gaese sagt, auch sie habe erst einen gedanklichen Entwicklungsprozess durchlaufen müssen, um den bolivianische Ansatz wirklich zu verstehen. Als sie zum ersten Mal davon hörte, sei sie skeptisch gewesen. Ich habe befürchtet, dass dadurch die bewährten Kriterien der Wissenschaft unterminiert werden, also die strikte Trennung von persönlichem Eindruck und wissenschaftlichen Fakten - die ja zum Beispiel auch jetzt in der Coronakrise so wichtig ist. Dann las sie immer mehr dazu, hörte Vorträge über die Details.

Die Zusammenarbeit mit einem Kollegen der Literaturwissenschaften an der Frankfurter Goethe Universität im letzten Sommer brachte schließlich den Aha-Moment. Dabei habe ich erkannt, dass das Thema auch mich betrifft, und dass wir in unserer europäischen Geschichte ebenfalls eine Veränderung der Wissenssysteme und eine Veränderung in unserer Beziehung zur Natur erfahren haben. Die deutsche Romantik etwa, mit Eichendorff und Stifter: Auch damals war die Verbindung zwischen Menschen und Natur eine andere.

Mir ist klar geworden, dass diese strikte Trennung, wie wir sie machen, ein Konzept der westlichen Welt und der Naturwissenschaften ist, sagt Böhning-Gaese heute. Das wiederum sei aber nur ein sehr kleiner Teil der Welt. In anderen Wissenssystemen, aber auch in der bildenden Kunst und in der Literatur gibt es diese Trennung oft gar nicht so radikal. Mittlerweile empfinde sie es als spannende intellektuelle Entwicklung, sich in diesen Fragen auch an anderen Wissenssystemen zu orientieren.

Walfischskelette, erleuchtet in violettem Licht, dominieren den hintersten Raum im Erdgeschoss des Frankfurter Senckenberg Museums. Dass der menschliche Blick auf die Natur immer wieder Veränderungen unterworfen ist, sieht man auch hier. Katrin Böhning-Gaese zeigt auf eine knapp zwei Meter lange Harpune, die an einer der Wände befestigt ist. Vor vielen Jahrzehnten hat man den Wal noch ausschließlich als Beutegut gesehen, sagt sie. Die heutige Ausstellung dagegen sei in Zusammenarbeit mit Forschenden erarbeitet worden, die die Sinnesleistungen der Wale sichtbar machen und so an die Begeisterung der Besucherinnen und Besucher appellieren.

Das Staunen über die oftmals atemberaubende Schönheit der Natur und die Ehrfurcht vor ihr, könnte ein Zugang sein, der jenseits aller wirtschaftlichen Vorteile auch im Naturschutz Wirkung zeigt.

Als Wissenschaftlerin würde ich sagen, dass wir die nicht-materiellen Beziehungen des Menschen zur Natur bisher noch unterschätzen, sagt Böhning-Gaese. Oft seien es gar nicht materielle Gründe, die ein Tier für Menschen schützenswert machten. Ein Beispiel ist das Volksbegehren "Rettet die Bienen" in Bayern. Ich habe das nicht wissenschaftlich untersucht, aber ich glaube nicht, dass hier 1,7 Millionen Menschen zur Wahlurne gegangen sind, weil sie Angst hatten, dass sie keine Erdbeeren mehr kaufen können, wenn wegen des Bienensterbens die Bestäubung zusammenbricht. Ich glaube, diese Menschen haben abgestimmt, weil ihnen die Biene, ebenso wie die Natur als Ganzes, auf emotionaler Ebene wichtig ist.

Mittlerweile bezieht Katrin Böhning-Gaese das Verhältnis zwischen Menschen und Natur sehr viel stärker in ihre Forschung ein. Dass auch hier zunächst große Übersetzungsleistungen gefragt sind, zeigt ihr jüngstes Forschungsprojekt. "Beziehungsgeschichten" heißt es passenderweise. Und es soll - gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft - darum gehen, den Wert der Natur für die Menschen am Kilimandscharo zu verstehen. Der Berg im Norden Tansanias ist dafür ein gut geeignetes Modell. 13 verschiedene Ökosysteme erstrecken sich über und um den Berg. Hinzu kommt eine unglaubliche Diversität an gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren vom Nationalparkmanager bis zum Kaffeeplantagenbesitzer - mit jeweils sehr unterschiedlichen Interessen.

Worin sich indes weder Forschende noch Umweltschützerinnen und -schützer so recht einig sind, ist die Frage, welche Tiere und Ökosysteme letztlich überhaupt schützenswert sind. Ist es wichtiger, das soeben ausgestorbene Nördliche Breitmaulnashorn in einem aufwändigen und teuren Verfahren durch künstliche Befruchtung wieder zum Leben zu erwecken? Oder ist es sinnvoller, ganze Regionen unter Schutz zu stellen? Und wenn ja: welche?

Wir bräuchten auch in Bezug auf den Erhalt der Artenvielfalt und wichtiger Ökosysteme ein Ziel, auf das sich alle einigen können, sagt Böhning-Gaese. So etwas wie das 2-Grad-Ziel im Klimaschutz. Einen ersten Ansatz dafür gibt es bereits. "30/30" heißt ein von Artenschützern entwickeltes Konzept und besagt: 30 Prozent der weltweiten Fläche soll bis 2030 unter Naturschutz stehen. Auch Klimaforscher fordern, dass der Mensch 30 Prozent der weltweiten Landfläche und mindestens 30 Prozent der Meere zum Schutz der Ökosysteme gänzlich sich selbst überlässt. Es ist ein Anfang, der trotzdem viele Fragen offenlässt.

Macht man dann einfach einen Zaun um das Gebiet, oder entwickelt man auch ein sinnvolles Konzept, das die Menschen einschließt, die drumherum leben?, fragt Böhning-Gaese. Im konzeptionellen Rahmen des Weltbiodiversitätsrats ist deshalb festgelegt, dass die Interessen aller Staaten aus Nord und Süd gleichermaßen abgebildet sind. Auch traditionelles Wissen indigener Völker sollen die Berichte des Rates miteinbeziehen. Ob die Politik den Empfehlungen folgen wird, ist damit noch nicht gesagt, obschon es bereits erste Ansätze gibt. In Frankreich wird beispielsweise darüber diskutiert, den "Ökozid", sprich: Verbrechen gegen die Natur, unter Strafe zu stellen.

Für mich geht es darum, dass wir Mensch und Natur möglichst wertfrei als gekoppeltes sozial-ökologisches System betrachten, sagt Böhning-Gaese. Beide stehen in engem Austausch und haben sowohl erwünschte als auch unerwünschte Effekte aufeinander. Diese gelte es in naher Zukunft noch viel besser zu verstehen.