Anfang September am Sitz der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf: 200 Mediziner treffen sich im größten Hotel der Schweiz, um über die Ebola-Medikamente der Zukunft zu diskutieren. Ein paar Tage zuvor ist WHO-Chefin Margaret Chan zu einem Ebola-Gipfel in die USA geflogen. Auch dort: Viele Gespräche, der UN-Generalsekretär ist sehr besorgt.

Unterdessen in Westafrika, da, wo die Seuche wütet: Ein an Ebola infizierter Mann flieht aus einem liberianischen Krankenhaus, weil es dort nichts zu essen gibt. Auf dem nahen Markt, wo er sich Lebensmittel besorgt, bricht Panik aus. In einem anderen Krankenhaus streiken die Pfleger. Die einzige Trage, auf der sie Kranke und Tote gleichermaßen transportiert haben, ist kaputt gegangen. Und der Staat schafft es nicht, den täglich von Ansteckung Bedrohten ihre Gehälter von 50 Dollar im Monat auszuzahlen. Schutzanzüge gibt es ohnehin kaum, hunderte Pfleger haben sich bereits infiziert.

Der Vergleich zwischen Liberia, wo die Menschen seit einem halben Jahr mit einem tödlichen Virus kämpfen, und den langsam anlaufenden Debatten in den Ebolaverwaltungszentralen dieser Welt zeigt, wie groß die Kluft zwischen Afrika und der entwickelten Welt inzwischen ist. Europäer scheinen sich tatsächlich nicht vorstellen zu können, was Liberianer, Sierraleoner und Guineer gerade durchmachen. Anders lässt sich nicht erklären, dass zwar Transalls binnen Tagen Waffen nach Kurdistan fliegen können, aber alleine am Brüsseler Flughafen 50 Tonnen Nahrungsmittel und Hilfsgüter darauf warten müssen, dass Linienmaschinen irgendwann wieder den Verkehr nach Westafrika aufnehmen. Derweil sind hunderte Menschen qualvoll durch alle Körperöffnungen verblutet und haben selbst nach ihrem Tod vermutlich noch einmal Hunderte angesteckt.

Irgendwie verlässt man sich im Westen darauf, dass die wenigen Hilfsorganisationen, die Afrikanern regelmäßig bei Hunger, Krieg und Vertreibung beistehen, es hinkriegen werden. Dass genau diese Organisationen warnen, dass sie den Kampf gegen Ebola gerade verlieren, wird geflissentlich überhört. Stattdessen werden Pläne gemacht und Strategien vereinbart.

Diese besagen etwa, dass mehr als 13 000 Ärzte und Pfleger gebraucht werden, um der Seuche Herr zu werden. Doch woher sollen die kommen? Schon vor Ebola gab es in den betroffenen Staaten kaum Krankenhäuser, die diesen Namen auch verdienen. In einer Klinik, die ich vergangenes Jahr in Sierra Leone besucht habe, ging selbst das Verbandsmaterial regelmäßig aus. Der einzige Arzt dort erklärte das so: Gates-Stiftung, UNO und Geberstaaten würden seit Jahren nur noch Kampagnen gegen bestimmte Krankheiten fördern. Während Millionen gegen AIDS, TB und Polio fließen, wurden die Mittel zum Erhalt von Krankenhäusern gestoppt. So verfielen grundlegende Gesundheitsstrukturen, während Statistiken Fortschritte bei einzelnen Behandlungen vorspiegeln.

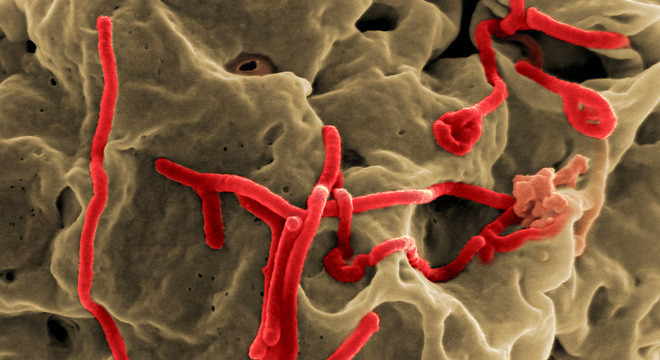

All das rächt sich jetzt. Nicht umsonst fordert Ärzte ohne Grenzen eine militärisch organisierte Eingreiftruppe im Kampf gegen das Virus. Doch die USA haben schon abgewinkt. So wird das Sterben weitergehen. Am Ende werden weit mehr als die 20 000 Toten zu beklagen sein, die die WHO voraussagt. Außer, die Westafrikaner haben Glück und das Virus schafft es nach Europa oder Amerika und das Sterben beginnt auch bei uns. Vielleicht hat das Planen dann ein Ende, und es wird endlich gehandelt.