Es ist die Zeit, in der auf der Karibikinsel die Politik mit dem organisierten Verbrechen aus den USA verschmilzt und sich Kuba den Ruf des größten Bordells und Spielcasinos der Karibik erwirbt. Castro träumt davon, die unvollendete Revolution von José Martí, dem kubanischen Freiheitskämpfer des 19. Jahrhunderts, zu Ende zu führen. Sieben Jahre später hat er sein Ziel erreicht. Kuba ist frei.

Zwischen dem Jurastudenten Fidel und dem Revolutionsführer Castro, der jetzt abtritt, liegt mehr als ein halbes Jahrhundert. Eine Zeit, in der aus dem aufbrausenden Sohn eines Großgrundbesitzers aus dem Osten Kubas, dem Sport-As und hochintelligenten Studenten ein jähzorniger Autokrat wird, der sein Volk kujoniert. Ein ehrlicher Revolutionär. Ein Anwalt der Dritten Welt, und der einzige Präsident Lateinamerikas, der es mit der Ausrottung der Armut wirklich ernst meint. Fidel Castro war von allem etwas.

Ein begnadeter Redner mit Aussehen und Ausstrahlung, der Freund und Feind in seinen Bann ziehen konnte: „Wenn er Dir die Hand auf die Schulter legt, sagt Du nach zehn Minuten Ja zu allem", hat mal ein Mitkämpfer berichtet. Für Castro-Expertin Julia Sweig vom Council on Foreign Relations in Washington war Castro schlicht eine „Naturgewalt".

Nun zieht sich der erkrankte Revolutionsführer von allen Ämtern zurück. Für Kuba bedeutet dies das Ende einer Ära.

Dabei sind Castro und Krankheit lange Zeit zwei Begriffe, die nicht zusammen passen wollen. Im wahren Wortsinn erscheint der Mann Zeit seines Lebens unverletzlich. Je härter die Umstände sind, desto stärker ist Castro. 1953 greift er mit 112 schlecht trainierten und einfach bewaffneten Rebellen die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba an, bis heute der offizielle Beginn der kubanischen Revolution. Der Überfall scheitert kläglich, Castro überlebt glücklich. Drei Jahre später, als er mit der „Granma" aus Mexiko kommend mit 81 Genossen an Land geht, verliert er gleich in den ersten Tagen drei Viertel seiner Kämpfer. Mit nur 20 Mitstreitern, unter ihnen Che Guevara, nimmt er in den Wäldern den Kampf gegen die Armee von Diktator Fulgencio Batista auf, der zwei Jahre später kapituliert und in der Neujahrsnacht 1959 flieht.

Doch mit dem Sieg der Revolution gerät Castros Leben erst richtig in Gefahr. 638 Attentatspläne verzeichnet die offizielle Zählung im Laufe der Jahrzehnte gegen den „Máximo Líder"; mal von der Mafia ausgeheckt, mal vom US-Geheimdienst CIA oder den Exil-Kubanern verübt. Sie haben Fidel mit explodierenden Zigarren, mit Giftpfeilen und Dolchen, mit Handgranaten, Feuerwaffen, vergifteten Kugelschreibern oder mit gedungenen Geliebten zur Strecke zu bringen versucht. „Ich habe ein echtes Problem. Wenn ich eines Tages tot bin, wird es mir niemand glauben," sagte er einmal.

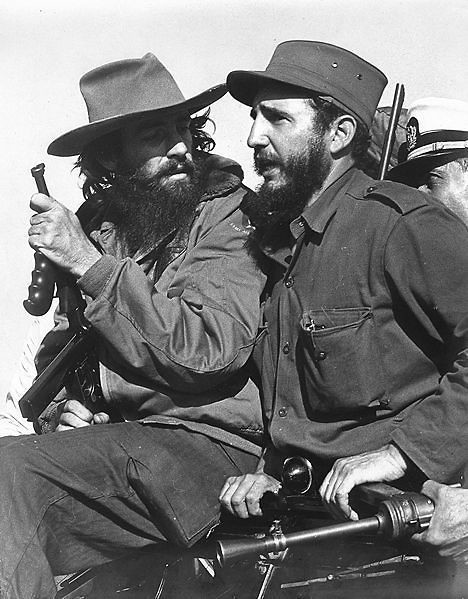

Das liegt zum einen daran, dass Castro einfach so lange da war, dass man sich die Welt ohne ihn nur schwer vorstellen kann; er hat seinen festen Platz im kollektiven Gedächtnis. Als der 32-Jährige Castro mit seinen bärtigen Guerilleros in Havanna einmarschiert, ist Brasilien gerade zum ersten Mal Fußball-Weltmeister geworden. In Deutschland regiert noch Konrad Adenauer, und in Lateinamerika sind fast überall die Eliten an der Macht und scheren sich nicht um die großen sozialen Ungleichheiten.

Darüber hinaus verbinden sich mit Castros Namen politische Ereignisse von Weltbedeutung. Die Demütigung, die er den USA 1961 zufügt, als er die von Washington bezahlten exilkubanischen Söldner in der Schweinebucht zurückschlägt und vor allem die Raketen-Krise ein Jahr später, die um Haaresbreite den dritten Weltkrieg auslöst, weil die Sowjetunion auf Kuba einen Raketenstützpunkt baut und mit SS-4-Mittelstreckenraketen bestückt.